經常看古裝劇的可能會發現一件事,就是古人特別不容易喝醉。

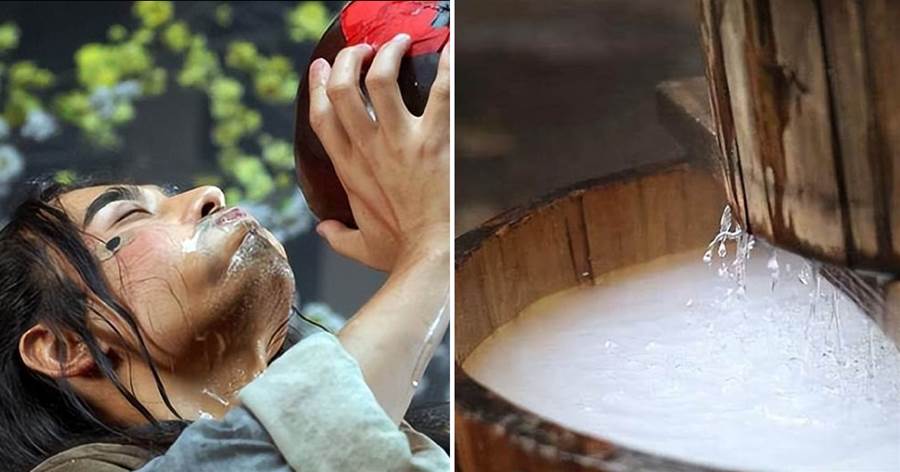

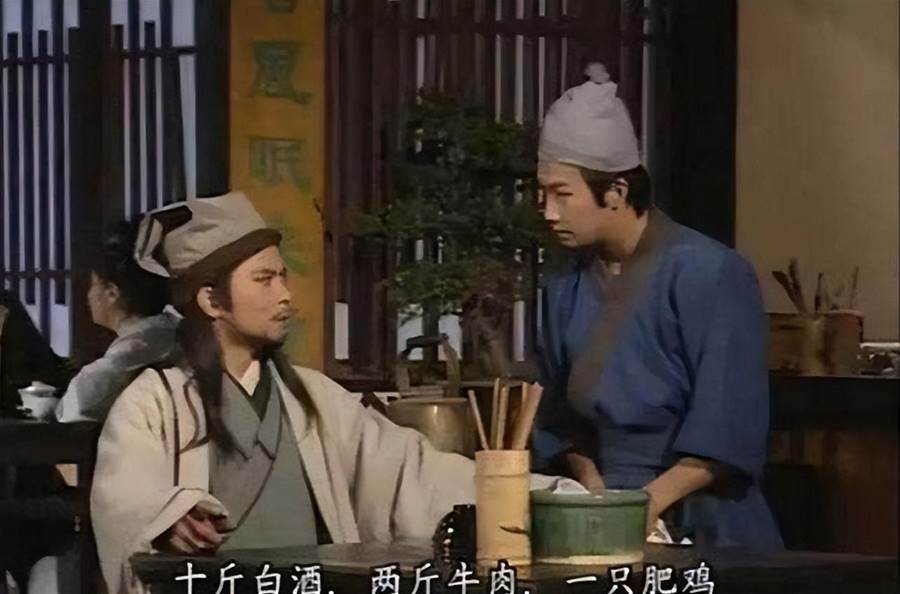

武松打虎前還喝了十幾碗酒,打起老虎來照樣手拿把掐。

李白、蘇軾等文人喝起酒來也絲毫不馬虎,最少也得兩壇起步。

反觀現代人喝酒,碰上啤酒還好說,碰上白酒可能不到二兩就醉了。

那麼,為什麼古人比現代人能喝?甚至是「千杯不倒」?他們喝的酒到底有多少度?

其實,最早的酒并非是人們釀造的,而是自然界已經存在的。

相關的研究者推測,很久很久以前,人類還是原始人類期間。

經常靠揀掉在地上的水果飽腹,掉在地上的水果有時候會因腐爛發酵,形成一種含有酒精的水果。

正是從那時候開始,人類才發現世界上還存在一種讓人吃完有眩暈感的酒精。

久而久之,古人們將這種發酵后所產生的液體稱之為「酒」。

到了商朝,古人們發揮了他們的聰明才智,將水果發酵成果酒的理論用到了農作物上。

自然而然的,大米就成為了較為廣泛的制酒原材料。

時至今日,大米依舊是我國釀酒業最常用的原材料之一。

首先我國古時候主要喝兩種酒,一種是米酒,一種是黃酒。

米酒和黃酒的區別就是一個是剛釀的,一個是以前釀的。

兩者在釀造工藝上并沒有太大的區別,米酒在保存一段時間后就成為了黃酒。

因此,從發酵時間的長短來看,黃酒還比米酒的度數稍微高一些。

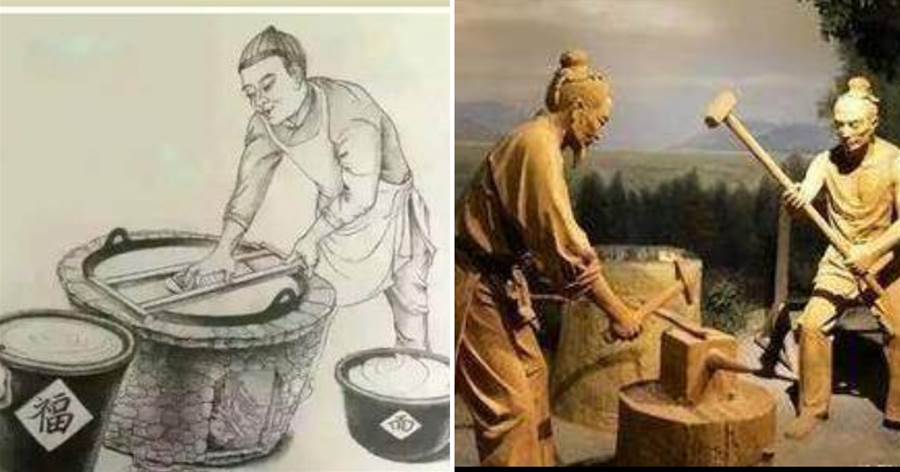

不管是什麼酒,釀造工藝上其實是大差不差的,都是由谷物發酵而來。

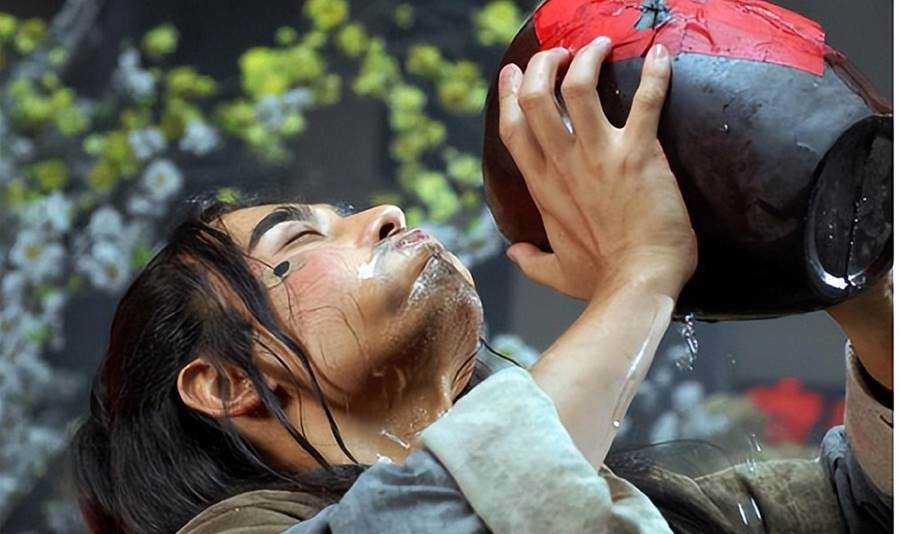

一般上就是將谷物蒸熟,然后再放涼,隨后在里面加入酒曲,讓它開始發酵。

等待一段時間后,將發酵好的這些谷物用粗布過濾掉,剩下的液體放入容器中。

這些液體就是酒,將其封存一段時間后就算是基本完成了酒的制作。

這樣的釀酒工藝,尋常的老百姓也能制作,非常簡單方便。

一般上,過濾的情況會有所不同,如果沒有過濾干凈,就成為了「濁酒」。

如果有更先進的過濾方法,就會過濾出更純正的酒,也就是「清酒」。

清酒在口感上更舒適,因此也只有王公貴族才能享受到。

隨著時間的流逝,越來越多人有了喝酒的習慣,酒的釀造方式也發生了改變。

古人對純度的要求也就變高了起來,技術越先進,酒的度數也就越高。

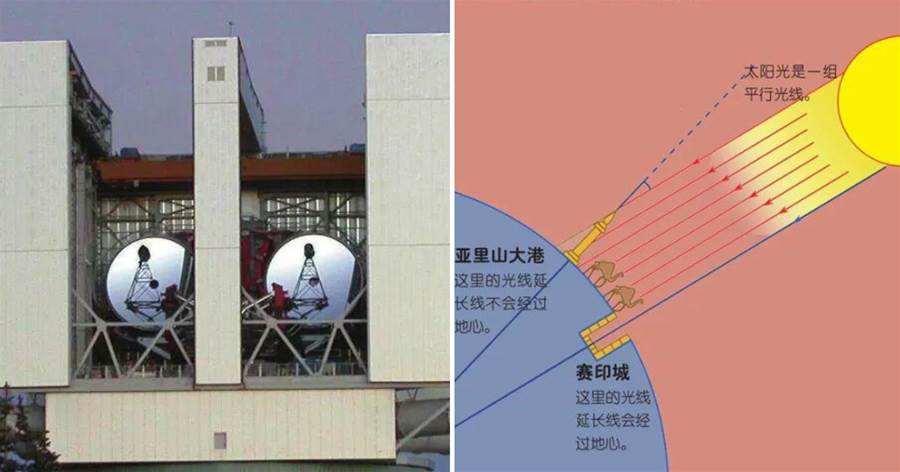

就這樣蒸餾酒就踏進了歷史的舞台,也讓酒的度數得以直線上升。

李時珍在《本草綱目》中有所描述,他認為蒸餾釀酒最開始出現于元朝。

蒸餾釀酒出現后,我國的酒類純度得到了明顯的提升。

隨著時代的發展變遷,酒的發展主要體現在蒸餾提純上,不斷改良,使得酒中的雜質變少。

古人極愛飲酒,無論小孩還是老人都將飲酒視為餐桌上的必備飲品。

那麼,為何古人這麼喜歡飲酒呢?

要知道古人的酒文化不像現代的酒文化,現代講究酒桌上談生意。

一場生意能不能談妥,就看喝酒喝得盡不盡興。

而古人喝酒更注重實際作用,古代的酒清涼甘甜,入口綿柔。

因此在夏季時,古人喝酒更是一種解暑鎮渴的作用。

到了北方的冬季時,古代沒有暖氣和空調,取暖只能靠爐火。

除了烤火穿厚些,也只有喝酒了。

那麼喝酒就是為了抵御嚴寒,溫一壺熱酒能睡上一場好覺。

與此同時,古代的物資較為匱乏,農民忙碌一天,體力耗費了一天。

最快速補充體能和熱量的方式就是飲酒,而且米酒度數偏低,多飲也不會對身體造成負擔。

因此,古代人喝酒是非常正常的,并且是對身體沒有太大的傷害的。

那麼,古人為何能做到「千杯不醉」?他們喝的酒度數又是多少?

事實上,古代所釀造的米酒以及黃酒,大部分度數都是10度以內。

因為那時的釀造技術還不夠成熟,發酵出來的酒度數較低。

就像武松喝的酒,雖說是「三碗不過崗」,但酒的度數不過10度,還遠遠不到醉人的程度。

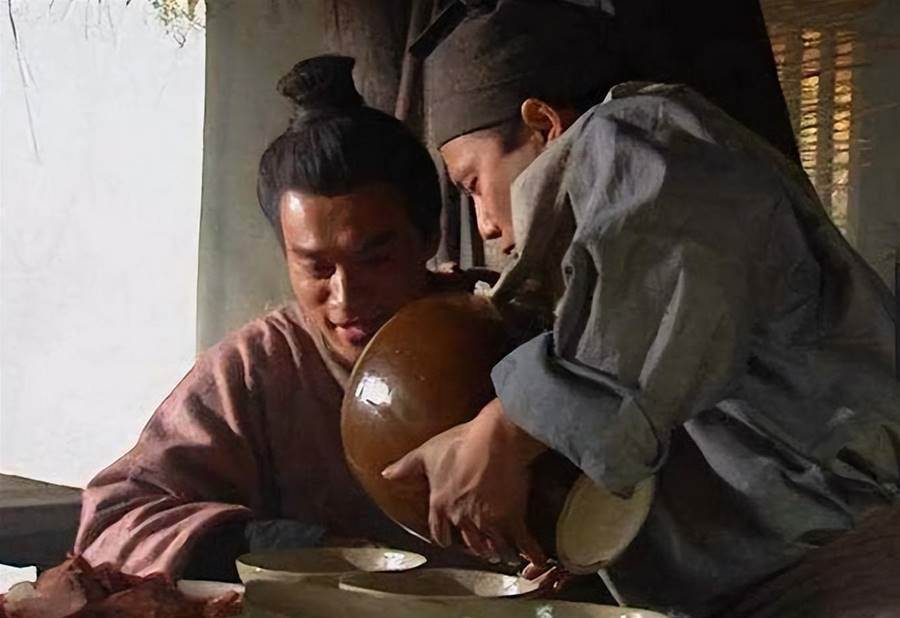

度數是一方面,還有裝酒的容器也是另一方面。

因為儒家講究禮儀,所以對喝酒的容器也有著嚴格的把控。

特別是文人墨客,他們往往會使用一些精致小巧的酒杯來呈酒。

量又少度數又低,再加上酒中不含二氧化碳氣體,所以即便飲上百杯,也一點事也沒有。

前面還提到一點,古人的釀酒技術相比落后,是靠谷物發酵制成。

隨后還需要過濾,而過濾的技術也比較落后,往往不會過濾的那麼徹底。

因此,酒中還存在著大量的谷物殘渣、酒渣等等。

這些雜質也會有所稀釋掉酒中的酒精濃度,導致酒的度數會更低。

後來出現了蒸餾制酒,酒精濃度有了明顯的提升。

也是從這個時候開始,古人恐怕是做不到「千杯不醉」了,就如同現代白酒一般。

因此,在蒸餾酒還沒出現之前,酒的度數很低,飲酒如飲水,自然不會喝醉。

而元朝之后,蒸餾酒得以普及,古人們也做不到「千杯不醉」了。

這也就是古人喝酒為何「千杯不醉」了,不是因為古人酒量好,而是因為酒的度數較低。

嚴禁無授權轉載,違者將面臨法律追究。